中华人民共和国成立后,中共东莞县委领导全县人民进行土地改革运动、抗美援朝运动和其他各项新民主主义改革和建设,并实施国家建设的第一个五年计划,国民经济得到了迅速恢复。同时,对农业、手工业和资本主义工商业的有系统的社会主义改造,也取得了决定性的胜利。东莞也像全国一样,初步确立了社会主义基本制度。在这种形势下,东莞县召开了第一次党员代表大会。

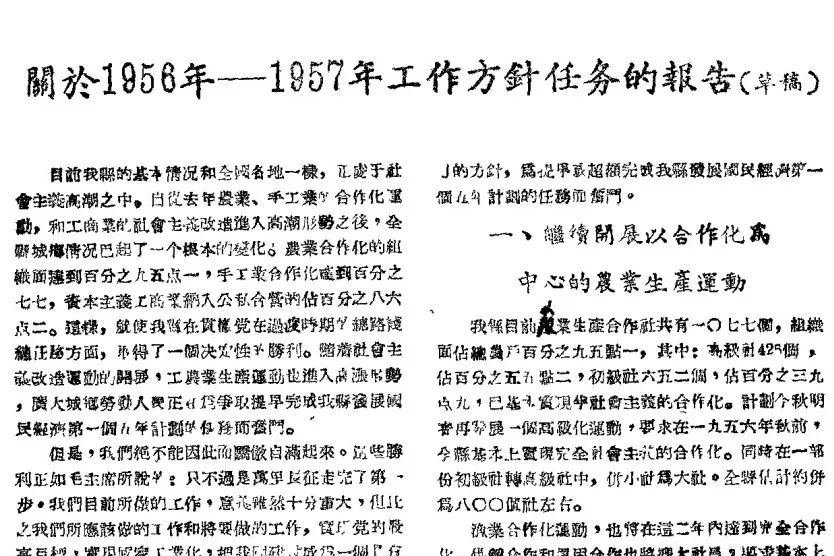

1956年6月8日至14日,中国共产党东莞县第一次代表大会召开。出席会议的代表468人。在会议上,王寿山作《中共东莞县委会1955年工作总结报告》,林若作《关于1956年—1957年工作方针任务的报告》。会议讨论通过了《东莞县1956—1962年农业建设七年规划》(草案)。会议肯定了全县过去一年来社会主义改造和社会主义建设事业所取得的伟大胜利,检查了过去领导上所存在的缺点和错误,并开展了批评和自我批评。大会选举了第一届县委会和县监察委员会。县委常务委员7人:王寿山、林若、费铭华、袁卫民、张清新、克庆兰、张焕熙。县委设书记处,王寿山为第一书记,林若、费铭华为书记;县监委书记王寿山(兼),副书记祝如亮。

会议提出了重点工作任务:继续开展以合作化为中心的农业生产运动;贯彻地方工业为农业服务方针,增加工业(手工业)生产;加强经济工作,继续对资本主义工商业进行社会主义改造;发展交通运输业,活跃城乡物资交流;发展文教卫生事业,提高人民文化生活;提高警惕,防止反革命分子破坏活动。

第一次党代会后,东莞全县出现了合作化高潮,在很短时间内基本实现了农业合作化、手工业合作化和对私营资本主义工商业的社会主义改造,取得了三大改造的伟大胜利。

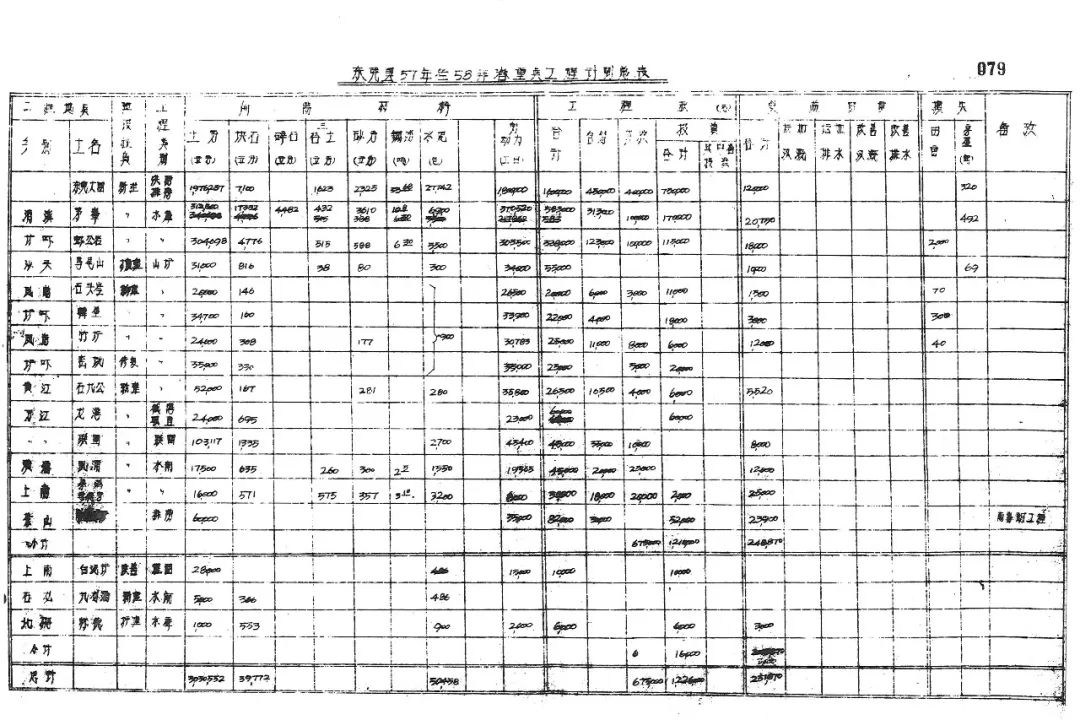

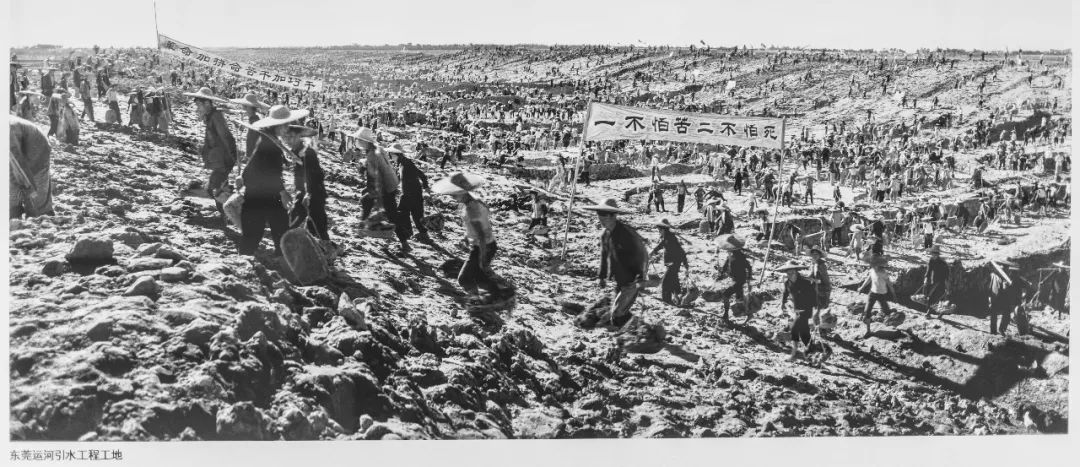

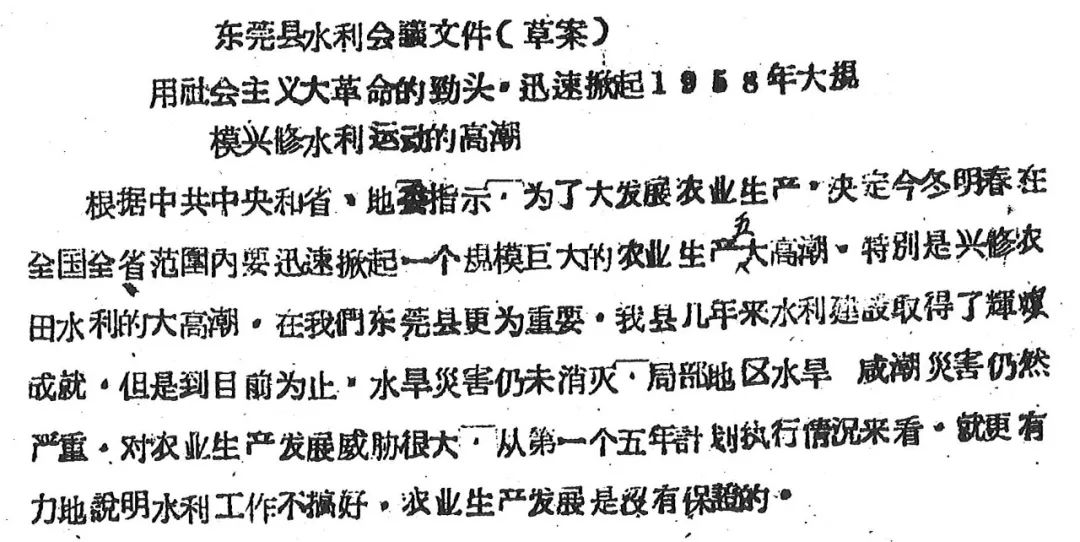

1957年冬起,东莞掀起农田基本建设高潮,全县大规模兴修水利工程。从1957年起,农田基本建设投资共889万元,完成5313万个土石方,相当于中华人民共和国成立以来累计的10倍。筑成堤围27条,建成中小型山塘水库287个,蓄水3亿多立方,电动排灌站17个,受益农田60多万亩,大大减轻了水旱涝灾的危害。东莞的大型水利工程如虾公岩水库、东莞大围、东莞运河、茅輋水库、沙田联围、横岗水库、松木山水库、同沙水库、石龙堤围、石马河水利工程等大型水利工程均是在这一时期修建的。

1958年,东莞与全国一样,掀起了“大跃进”和人民公社化运动。这场运动,是党在探索中国自己的建设社会主义道路过程中的一次严重失误。1959年8月,又在全党范围内开展了“反右倾”斗争。“大跃进”和“反右倾”斗争的错误,加上旱涝自然灾害,东莞以及全国面临着中华人民共和国成立以来所未有的严重经济困难。1961年,东莞县委按照中央要求,认真纠正自“大跃进”以来出现的失误,贯彻“农业六十条”,领导全县人民积极恢复农业生产。

这一时期,东莞社会事业取得长足发展。文化事业成果斐然,创办了《东莞农民报》作为县委的机关报,挂职东莞县委副书记的作家陈残云以东莞农村为题材创作了《香漂四季》。美术、书法、摄影、民间文学、戏剧、曲艺、电影、广播等都有较大发展。教育事业快速发展。全县有中学25间,比1956年增加15间;在校学生12136人,比1956年的2879人,增加了3倍。小学914间,比1956年增加451间;在校学生131191人比1956年增长45%。适龄儿童入学率达到93%,基本实现了普及小学教育。托儿所、幼儿园1657间。业余教育和扫盲也有很大发展。体育事业成就突出,东莞游泳队成绩突出,得到国家体委的奖励,被誉为全国第一个“游泳之乡”。陈镜开打破世界记录,成为中国体育第一个世界记录创造者。群众体育运动广泛开展,1959年举行了第一届东莞县运动大会。卫生事业发展较快。全县有县级医院3间,麻疯医院1间,干部疗养所1间,公社卫生院32间,卫生所142间,设有病床1150张。多种严重危害人民健康的传染疾病得到有效控制。

您现在的位置 :

您现在的位置 :  粤公网安备 44190002001680号

粤公网安备 44190002001680号