东晋咸和六年(公元331年),东莞立县,名为宝安。唐肃宗至德二年(757年)改名为东莞。以东莞作县名由此始,相传因境内盛产水草(莞草)而得名。 东莞具有光荣的革命传统。150多年前,林则徐在东莞虎门销烟,写下中国近代史的光辉篇章,是中国近代史的开篇之地。抗日战争时期,这里是东江人民抗日根据地,万千东莞儿女为民族独立、国家富强而英勇战斗,浴血捐躯。悠久的历史文化和光荣的革命传统,使东莞成为南粤历史文化名城。

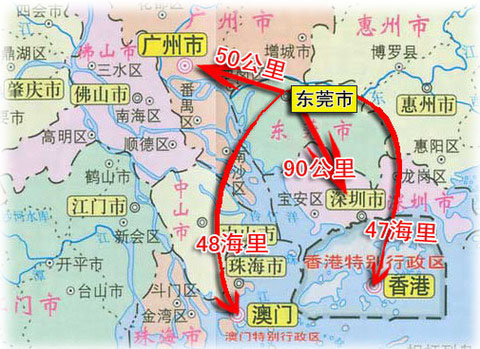

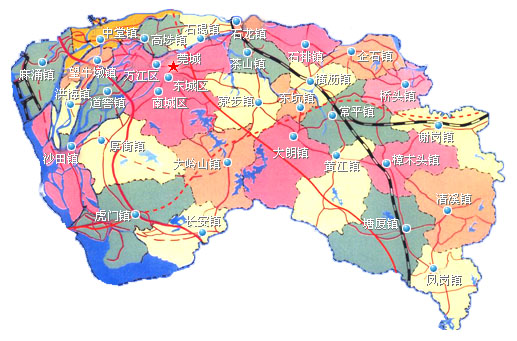

东莞现辖32个镇区,546个村委会,132个居委会。全市陆地面积2465平方公里,158.96万人,外来暂住人口为440.45万人。此外,还有港澳台同胞70多万人,海外侨胞20多万人,是著名的侨乡。

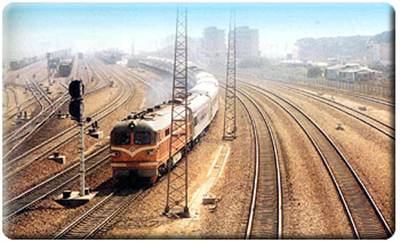

东莞的基础设施建设取得显著成就。全市已建成了包括公路、铁路、内河、海上等多种运输方式的交通网络和现代通信、电力网络,全市公路总里程达2870.8公里,公路密度达116.5公里/百平方公里,居全国地级市前列。我市建立市区、镇和跨镇三级公交服务体系,市区城巴线路覆盖环城路以内95%的主干道;26个镇实施镇内公交发展规划,已投放运力771辆。;港口新建5000吨级以上泊位1个,1千吨级泊位3个,新增吞吐能力152万吨。

东莞的基础设施建设取得显著成就。全市已建成了包括公路、铁路、内河、海上等多种运输方式的交通网络和现代通信、电力网络,全市公路总里程达2870.8公里,公路密度达116.5公里/百平方公里,居全国地级市前列。我市建立市区、镇和跨镇三级公交服务体系,市区城巴线路覆盖环城路以内95%的主干道;26个镇实施镇内公交发展规划,已投放运力771辆。;港口新建5000吨级以上泊位1个,1千吨级泊位3个,新增吞吐能力152万吨。 并出台“科技东莞”工程十一项配套政策,扶持科技创新与“两自”企业,科教文实力稳步增强。2007年全市新增省级高新技术企业67家、省市级民营科技企业255家、省级以上名标名牌104个。全市拥有国家和省火炬计划特色产业基地9个,专业镇技术创新平台8个,省市级企业工程技术研发中心67个。我市被列为国家知识产权试点城市,成为首批省部产学研合作示范市,获批省部产学研结合战略联盟3个、示范基地10个,松山湖成为国家火炬创新创业园和广东省知识产权试点园区,东莞华中科技大学制造工程研究院等公共创新平台建设加快,散裂中子源项目落户东莞,全市拥有高新技术企业、名标名牌和专利授权量居全省第四位。我市建立人才资本产权激励制度,成立镇(区)人才服务站,增设人事代理点,改善了引智环境。教育强镇实现全覆盖,各类教育水平实现新提升,高等教育毛入学率60.9%,每万户籍人口升大学88人,在全省地级以上市中名列第一。“图书馆之城”、“博物馆之城”和“广场文化之城”建设初见成效,文化氛围日益浓厚,文明素质日益提高。

并出台“科技东莞”工程十一项配套政策,扶持科技创新与“两自”企业,科教文实力稳步增强。2007年全市新增省级高新技术企业67家、省市级民营科技企业255家、省级以上名标名牌104个。全市拥有国家和省火炬计划特色产业基地9个,专业镇技术创新平台8个,省市级企业工程技术研发中心67个。我市被列为国家知识产权试点城市,成为首批省部产学研合作示范市,获批省部产学研结合战略联盟3个、示范基地10个,松山湖成为国家火炬创新创业园和广东省知识产权试点园区,东莞华中科技大学制造工程研究院等公共创新平台建设加快,散裂中子源项目落户东莞,全市拥有高新技术企业、名标名牌和专利授权量居全省第四位。我市建立人才资本产权激励制度,成立镇(区)人才服务站,增设人事代理点,改善了引智环境。教育强镇实现全覆盖,各类教育水平实现新提升,高等教育毛入学率60.9%,每万户籍人口升大学88人,在全省地级以上市中名列第一。“图书馆之城”、“博物馆之城”和“广场文化之城”建设初见成效,文化氛围日益浓厚,文明素质日益提高。东莞是世界著名的制造业基地,制造业实力雄厚,总产值占规模以上工业总产值的90%以上。东莞已形成了以电子及通讯设备制造业、造纸及纸制品业、食品饮料加工制造业、电力蒸汽热水生产和供应业为支柱的现代化的制造业体系共有制造企业2万多家,形成了门类齐全、配套完善、技术先进、涉及30多个行业和6万多种产品的制造业体系。许多产品在世界上占有相当大的市场份额。特别是东莞IT产业,在全球占有重要位置,成为世界重要的电脑资讯产品生产基地,加工生产的电脑磁头、主机板、显示器、电源供应器、扫描仪、微型马达等十多种产品的产销量占世界市场的份额达20%—40%,电脑零部件配套率达95%,成为全球主要电脑制造商的零部件采购基地之一。IBM、康柏、惠普、贝尔等电脑公司都把东莞作为重要零部件采购基地。

同时,多数的轻工产品,如服装、鞋类、玩具等都可以在东莞企业群体的“工业生物链”中找到其相配套的行业和产品。东莞的鞋类、玩具、家具、纺织、服装等产品也在国内外市场占有重要位置,东莞的玩具产品占世界份额的30%,鞋类产品占世界份额的10%以上。其中东莞市虎门镇被中国纺织工业协会授予“中国女装名镇”的称号。大岭山镇家具产品销往世界各地,出口额连续十年位居全国乡镇第一位,被评为“中国家具出口重镇”。中国毛织名镇东莞大朗镇拥有毛织企业2000多家,年产毛衣超过3亿件(套),产品60%以上销往国外,形成了生产、辅料、机械、印花、研发、设计、物流、贸易等比较完整的产业链,被授予“中国羊毛衫名镇”称号。

由于坚持物质文明、政治文明和精神文明一起抓,东莞社会稳定,人民安居乐业,良风美俗进一步弘扬,近年来,被评为全国科教兴市先进市(全国科技进步先进市),全国双拥模范城,国家卫生城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、中国最佳魅力城市、中国最具经济活力城市、中国典范品牌城市、制造业十大最具竞争力城市、中国投资环境百佳城市、全国文明城市创建工作先进城市、广东省文明城市、广东省教育强市、2006年中国城市生活质量排名第九、国际花园城市、全国民族团结进步模范集体、全国禁毒先进单位、全国两基教育先进市、国家篮球城市、全国体育先进市等荣誉称号。

您现在的位置 :

您现在的位置 :  粤公网安备 44190002001680号

粤公网安备 44190002001680号